- Real Estate Tech(不動産テック)とは

- Real Estate Techで不動産業界にイノベーションが起こる

- 海外で勃興するReal Estate Tech

- 日本の不動産市場とReal Estate Techの動き

- Real Estate Techを支えるテクノロジー

- 日本におけるReal Estate Techの差別化戦略と示唆

- まとめ

Real Estate Tech(不動産テック)とは

Real Estate Tech(不動産テック)とは、「不動産」と「テクノロジー」を掛け合わせた造語で、ITを用いて不動産関連サービスを進化させようとするスタートアップ企業やそのサービスを指して、Real Estate Tech(Property Tech)、不動産テック、RE Tech(Prop Tech)などと表現する。

2010年頃から欧米圏を中心にReal Estate Tech企業が高額の資金調達に成功しており、既存の不動産業界に大きな影響を与えているが、近年では英国、中国、インド、シンガポールなどでもReal Estate Tech企業の資金調達額が著しく増加してきている。

Real Estate Techで不動産業界にイノベーションが起こる

FinTech(金融×IT)やHealth Tech(医療×IT)、Ad Tech(広告×IT)、Ed Tech(教育×IT)など、Real Estate Techに限らず、既存産業とテックの融合により新たなサービスが続々と創造され始めている。

これらのサービスは、利便性・汎用性が高く、コスト競争力があり、新しい付加価値を創出しているという点において、従来のサービスとは一線を画す。

特に不動産業界は、世界的に見てもデジタル化が遅れており、ITを活用した破壊的なイノベーションの伸び代が大きい。それを見据えた新規参入プレイヤーは、新しいテクノロジーやビッグデータによって、保守的だった不動産業界において数々の革新的なサービスを創出し始めている。

そのため、Real Estate Techが普及してきた国々では、不動産業界においても、既にテクノロジーやデータの質・量が競争力の源となりつつある。

海外で勃興するReal Estate Tech

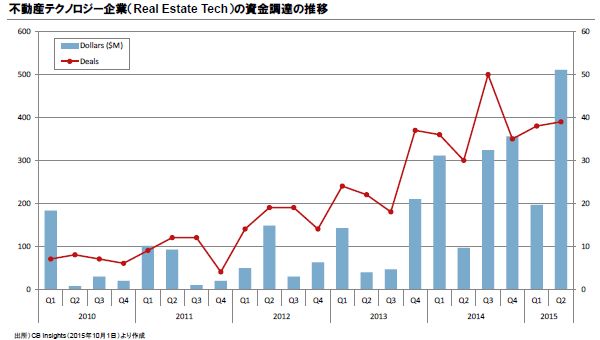

海外では、Real Estate Tech企業に対するベンチャー投資が過熱しており、この数年間で資金調達額、ディール数ともに数倍以上に膨れ上がっている。また、Real Estate Techの勃興は、もはや米国だけの話ではなく、グローバルなトレンドにもなりつつある。

そのサービスも、従来の不動産の検索や仲介、賃貸管理、物件管理、エージェントマッチングなどに留まらず、データの提供・評価・分析、ヴァーチャル内覧、IoT、マーケティング、投資など、多岐に渡る。

ビジネスモデル①:マッチング・プラットフォーム運営

不動産に関する多様なプレイヤー、資産、そして資金などをプラットフォーム上でマッチングさせる場を運営することで収益を得る事業モデル。誰と誰を、何でマッチングさせるのか、という視点で様々なサービスが展開されている。

ビジネスモデル②:ビッグデータ活用

不動産に関連する情報を集約化、加工分析、価値化させ、それを顧客に提供することで収益を得る事業モデル。従来にないマーケティング戦略や価格査定、投資意思決定の高度化などを実現するサービスが展開されている。

ビジネスモデル③:業務効率化サービス

不動産に関連する業務をITで効率化させ、ツールやアプリケーションを顧客に提供することで収益を得る事業モデル。

日本の不動産市場とReal Estate Techの動き

非常に不透明な日本の不動産市場

日本の不動産市場は、世界的に見ても不透明であると評価されており、先進国の中でも最悪の水準とされている。透明度が低い理由は、主に賃料や空室率、利回り、取引価格、取引総額などのマーケット・ファンダメンタルズに関する情報整備の遅れに起因する。

不動産関連情報が流通しない最大の理由は、情報の偏在と遅延にある。

例えば、国土情報や土地利用情報、地価情報は、国土交通省や都道府県、国税庁などの行政が所有しているが、一部の不動産取引情報や不動産投資情報は民間が保有している。また、情報が公表される際にタイムラグがあり、遅いものでは6ヶ月も遅れて情報が公表される。

このような理由から、十分な情報が適時・適切に提供されておらず、瞬時の意思決定に活用できない状況にある。

一方で、オープンデータやビッグデータも整備され始めた

国土交通省が運営する「不動産取引価格情報」では、日本全国の不動産登記移動情報のうち、アンケート調査票が回収された35%程度の価格情報を、一定の秘匿処理を施した上で、データとして公開している。2016年4月からはAPIによっても提供が開始されている。

国土交通省は、不動産の物件情報や周辺地域情報を統合した「情報ストックシステム」の構築も検討しており、オープンデータ化に積極的だ。

これらのデータを分析・利用することで、Real Estate Techは日本の不動産業界に新たなサービスを生み出し、従来よりも高い生産性・効率性をもたらそうとしている。

Real Estate Techを支えるテクノロジー

画像認識技術

2015年、画像認識の精度において、ついにテクノロジーが人間を超えた。人間による画像認識の平均誤認識率5.1%に対し、Deep Learning(ディープラーニング)を用いた画像認識の誤認識率は4.9%。この精度は機械が学習を続けることで、今後さらに向上していく。

今やテクノロジーは画像の中のグラフや表を読み解き、数値を認識し、写真の状況を理解する。従来は人が読み解いて判断しなければならなかった不動産に係るデータも、機械が自動でデータ化する時代となった。

これにより、テクノロジーは、国家や地方自治体、企業、個人などが公開しているあらゆるデータを効率的に収集・分析できるようになった。

ビッグデータ

近年では行政や企業がオープンデータの流れを後押ししていることもあり、大量のデータにアクセスすることが容易になった。またIoTの流れもあり、今まで扱うことができなかった膨大なデータの解析は、全く新しいサービスを生み出している。

例えば、不動産業向けマーケティングツールを開発するSmartZipは、不動産関連情報とあわせて、住人の収入や貯蓄額、ローン、世帯構成、年齢などの個人データを人工知能が分析することで、近い将来売りに出される可能性が高い物件を推定し、不動産業者に提供している。

AI(人工知能)、機械学習

あらゆる方法で集められたビッグデータを、AI(人工知能)が自動で解析し、さらには機械自体がより優れた解析方法を学習し、改善していく。これにより、大規模な処理の自動化が実現された。

Googleが4億ドルで買収した人工知能スタートアップの囲碁AIがついに人間を破った今、テクノロジーが人間の判断を超える日も遠くはないかもしれない。

日本におけるReal Estate Techの差別化戦略と示唆

一口にReal Estate Techと言っても、不動産関連のテクノロジーは3つの方向性に大きく分けられ、その3つの領域で各社は新しいサービスを展開している。

- 不動産の取引を支援する(Transaction)

- 不動産の評価を支援する(Valuation)

- 不動産業務の効率化を支援する(Operation)

Real Estate Tech 3つの差別化の方向性

しかし、不動産に関するデータを収集し、何らかのテクノロジーに基づいて分析し、クライアントに提供することは、やろうと思えば誰にでもできてしまう。では、どのように他社と差別化を図れば良いのだろうか。大別すれば3つに分けられる。

- データの差別化:自社にしか収集できないデータを獲得・利用する

- テクノロジーの差別化:自社にしか分析できないテクノロジーを開発する

- ビジネスモデルの差別化:他社が真似できないビジネスモデルを構築する

海外のReal Estate Techの動向から学べること

Real Estate Techがしのぎを削る海外の動向から学べることがいくつかある。

第一に、情報の非対称性に基づく従来型ビジネスの変革が必要となる。もはや情報の非対称性で持続的にビジネスができる時代ではない。誰もが情報は入手可能になるという前提で、ビジネスモデルを再構築することが急務となるだろう。

第二に、高付加価値なサービスの開発が必要となる。ビッグデータを用いた新たな情報提供サービスや、業務効率化サービスが登場し、仲介や用地仕入、開発や売却などの一部の機能において、独自の高付加価値なサービスが求められるようになる。

第三に、プレイヤーの適切なマッチングの重要性が高まる。顧客や案件の囲い込みが困難になるため、プレイヤー・資産・資金などの適切なマッチングのニーズが急速に高まる。

自社の強みをITで強化するという考え方

海外の事例から見えるひとつの方向性は、「Real Estate Techは、ビジネスモデルでの差別化よりも、自社が得意な機能をITで強化する方が望ましい」ということだ。

その手段として、自社開発にこだわるか、オープン・イノベーションを追求するかは、ひとつの分岐点となるだろう。

まとめ

今後、日本でもReal Estate Techにより不動産業界に地殻変動が起きていくかも知れない。不動産市場の情報整備も、近年、飛躍的に進んでおり、Real Estate Tech産業が成長していくための下地は整いつつあると言える。

FinTechに続く一大トレンドとして、Real Estate Techから目が離せない。

- 寄稿

-

株式会社野村総合研究所谷山 智彦 氏

上級研究員