消滅可能性自治体とは

消滅可能性自治体[1]とは、2020年~2050年までの30年間で、子どもを産む中心となる年齢層の20歳~39歳の若年女性人口の減少率が50%を超えると予想される自治体のことである。

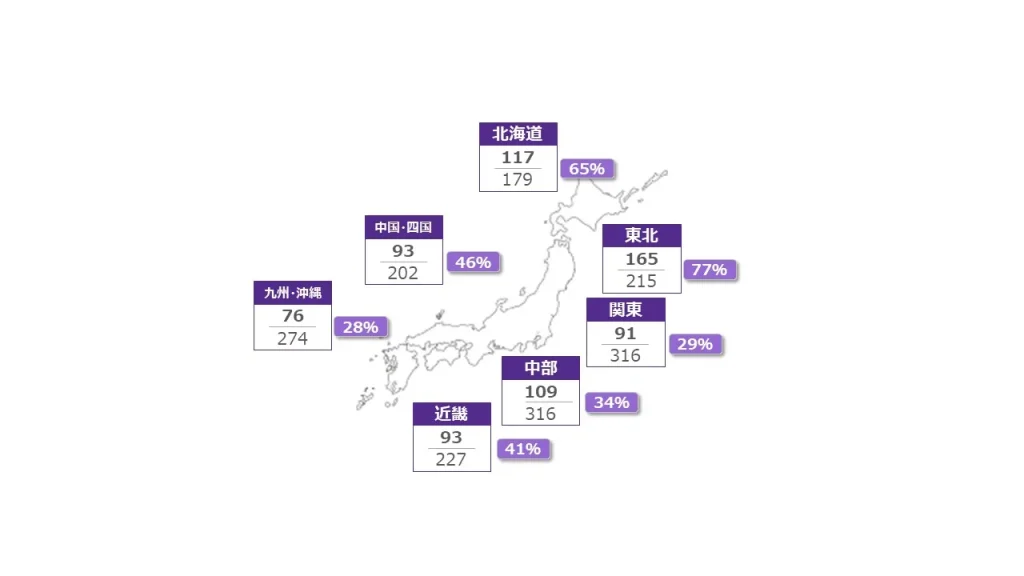

「北海道」「東北」「関東」「中部」「近畿」「中国・四国」「九州・沖縄」の7地域別に集計すると、「東北」は215自治体のうち165自治体(77%)、次いで「北海道」が179自治体のうち117自治体(65%)が消滅可能性自治体となっている。

出典:人口戦略会議「令和6年・地方自治体『持続可能性』分析レポート」にて公表の計数よりクニエにて作成

消滅可能性自治体が増加する要因

- 関東を中心とした首都圏への流出

就職等をきっかけに、未婚の若年女性をはじめとした若者が首都圏に流出している。 - 少子高齢化の進行

日本の総人口に占める65歳以上人口の割合の推移[2]を確認すると、1950年の4.9%以降一貫して上昇が続いており、1985年に10%、2005年に20%を超え、2024年は29.3%と過去最高を更新している。

《参照》

[1]人口戦略会議「令和6年・地方自治体「持続可能性」分析レポート」

[2]総務省「統計からみた我が国の高齢者」

地域金融機関を取り巻く外部環境

メガバンクを含む金融機関を取り巻く環境

新型コロナウイルス感染症流行により実質無利子・無担保で融資を行うゼロゼロ融資の回収、金利上昇等、金融機関を取り巻く外部環境は目まぐるしく変化している。

また、顧客は従来からの店舗を保持する金融機関だけでなく、ネット銀行等の競合会社の選択も可能となっている。個人顧客に至っては、ネット銀行だけでなく、UI/UX(ユーザー接点/ユーザー体験向上)の優れたアプリやBaaS(Banking as a Service)等を活用し金融サービスに参入する異業種企業[3] [4]が相次いでおり選択肢の幅が広がっている。

《参照》

[3]株式会社ビューカード、東日本旅客鉄道株式会社のプレスリリース

[4]株式会社ヤマダデンキのプレスリリース

地域金融機関を取り巻く外部環境

地域金融機関は、前記の“メガバンクを含む金融機関を取り巻く環境”に加え、関東を中心とした首都圏への人口流出により個人顧客・法人顧客ともに減少していくことが予想される。特に消滅可能性自治体を商圏に抱える地域金融機関は、顧客基盤の縮退により、経営環境の悪化は不可避と考えられる。

地域金融機関の再編

地域金融機関を取り巻く経営環境が厳しさを増す中、同一地域内の地域金融機関が合併するケースも見られる。2025年1月には、プロクレアホールディングスの「青森銀行」と「みちのく銀行」が合併し「青森みちのく銀行」に、あいちフィナンシャルグループの「愛知銀行」と「中京銀行」が合併し「あいち銀行」が誕生している。2026年には、「八十二銀行」と「長野銀行」、2027年には「北都銀行」と「荘内銀行」が合併を予定している。地域金融機関の再編は、足元始まった動きではないが、日本銀行が2020年に導入した「地域金融強化のための特別当座預金制度」[5]が再編を後押ししたと予想される。

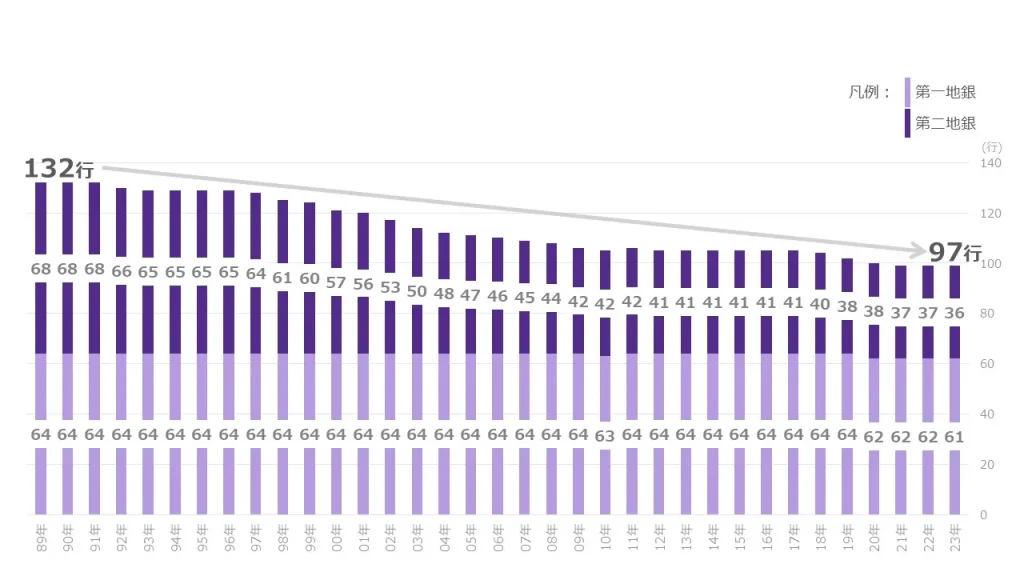

1989年から2025年1月時点までの30年あまりの間に、地域金融機関数は132行から35行減少し、97行となっている。[6]

出典:一般社団法人全国銀行協会「最近の銀行の合併を知るには」6にて公表の平成元年(1989年)以降の「銀行の提携・合併リスト」よりクニエにて作成

《参照》

[5]日本銀行「地域金融強化のための特別当座預金制度」の導入について

[6]一般社団法人全国銀行協会 「最近の銀行の合併を知るには」

地域金融機関の事業多角化

合併による再編という形を取らずに多様化・高度化する地域社会・顧客等からのニーズに対応する地域金融機関も存在し、従来の金融3大業務である「預金・融資・為替」だけでなく、事業多角化が進んでいる。特に、法人顧客に対して“人の面から経営資源を注入する支援”と“地方創生の観点での顧客支援”に注力していると考えられる。

人の面から経営資源を注入する支援

法人顧客の人材不足等の課題に対し、地域金融機関はコンサルティングサービスを提供しているところも多い。日本の企業に占める中小企業の割合は、99.7%[7]と大企業と比較すると大多数である。中小企業では、特にITスキルを有する人材不足によりアナログな業務・事務のデジタル化の推進が難しいと想定されるが、地域金融機関は助言等のコンサルティングサービスだけでなく、一歩踏み込んだシステム導入支援、導入後の運用定着支援等のサービスを提供しているところもある。

事例として、中国銀行は法人・個人事業主向けの、事務管理(バックオフィス)を効率化するためのSaaS型クラウドサービス(「freee会計」、「freee人事労務」等)を開発、運営するfreee株式会社とともに「freee会計 for 中国銀行」を開発。岡山市に本社を置き、地域の医療廃棄物や産業廃棄物の収集・運搬等の事業を展開している株式会社エコ・クリエイトへの導入支援をしている。[8]

《参照》

[7]中小企業庁 「中小企業・小規模事業者の数(2021年6月時点)の集計結果を公表します」

[8]freee株式会社 事例紹介 「ソフト導入・ベンダー紹介に留まらず、ともに課題解決を 中国銀行の目指すICTコンサルの未来」

地方創生観点での顧客支援

地域金融機関は、以前から法人顧客と法人顧客を繋ぐビジネスマッチングを実施しているが支援内容にも限りがある。例えば、支援顧客が小売業の場合、新たな販路を開拓したい要望等に対して地域金融機関の顧客内で販路開拓の解を導くことになり、域外への販路開拓には限界があった。

そこで昨今では、地域金融機関が地域商社[9]を設立するケースもある[10]。地域商社は、地域経済を活性化すべく、地域の一次産品、加工製品などの特産品や、自然、歴史、文化等の観光資源を活用した商品・サービスに関するブランディングや販路開拓、物流販売のサポート等を行う事業体である。従来のビジネスマッチングでの課題に対し、地域商社は地域金融機関の有する人材や情報等の経営資源を活用しながら、行政連携も含めて地域金融機関が主体的に事業運営することにより、域外への販路開拓や域内への企業誘致等に向けた地域を挙げての取り組み成果が出やすい仕組みとなっていると考えられる。

事例として、第四北越銀行は地域商社として株式会社ブリッジにいがた[11]を設立し、域外への販路開拓として東京日本橋のアンテナショップやECサイト等の消費者向け販売チャンネルを提供するほか、卸売機能として各種県産品の首都圏大手企業への営業・販売代行を実施している。

こうした支援内容は、全国の地域金融機関で実施されているが、特に経営環境の厳しい消滅可能性自治体を商圏に抱える地域金融機関にとって、多くの可能性があると考えられる。

《参照》

[9]三井物産戦略研究所 「地⽅創⽣を担う『地域商社』の動向」

[10]千葉銀行 「地域商社の設立について」

[11]一般社団法人全国地銀協会 地域商社の取り組み

「第四北越銀行」

地域金融機関に求められる役割とそのための対策案

地域金融機関に求められる役割

金融庁は、地域金融機関に対し、トランザクションバンキングではなく、地域密着型金融(リレーションシップバンキング)[12]を中心とすることを求めている。法人顧客からもリレーションシップバンキングに該当する「取引だけでない多様な関係」を求められていると考えられるため、地域金融機関はこのニーズに答えていかなければならない。[13]

しかしながら、地域金融機関においても人材確保は厳しい状況であろう。

<トランザクションバンキングとリレーションシップバンキングの比較表>

| トランザクションバンキング | リレーションシップバンキング |

| 取引に閉じた関係 | 取引だけに閉じない多様な関係 |

| 定量面を重視 | 定量面のみならず定性面も重視 |

| 短期志向 | 長期志向 |

《参照》

[12]金融庁 「地域密着型金融の推進(アクションプログラム後の取組み)について」

[13]金融庁 「地域金融機関の地域密着型金融の取組み等に対する利用者等の評価に関するアンケート調査結果等の概要」

筆者の考える対策案

そこで、4章で述べた“人の面から経営資源を注入する支援”と“地方創生の観点での顧客支援”に地域金融機関のヒトやカネといった経営資源を投下しやすくするための対策案を4点挙げたい。

1つ目に、地域金融機関にとって非競争領域となる「事務や処理業務」については、システム導入による効率化、省人化を進めると同時に、属人化しないルールを作成する。

2つ目に、地域金融機関が導入・更改するシステムは、個別のカスタマイズ要件を極力発生させず事務や処理業務をシステムに合わせる。

3つ目に、近年普及が進んだSaaS型のエコシステムやプラットフォーム等を利用し、システム導入期間の短縮・コスト圧縮をする。

4つ目に、複数の地域金融機関が勘定系システムを共同で開発・運用する共同化にとどまらず、商品の共同化や事務センターの共同運営といった一歩踏み込んだ共同化を目指す。

特に消滅可能性自治体を商圏に抱える地域金融機関においては、前記4点によりヒトやカネといった経営資源を捻出し、地域企業とともに地域商社等の事業運営による地方創生への取り組みに振り向けることで、域内自治体の消滅可能性自治体からの脱却に貢献することが求められる。

- 寄稿

-

株式会社クニエ

大沼 一輝 氏新卒で地方銀行入社、日系コンサルティングファームを経てクニエに入社。銀行、証券の業界BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)を中心とした構想策定、要件定義、運用定着まで一気通貫するプロジェクトのリードに従事。