- 【講演者】

- 株式会社コンセント

Product Design Group チームマネージャー/デジタルプロダクトディレクター

石井 真奈 氏

- 【講演者】

- SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

IT戦略部長

武井 俊一郎 氏

ノンデザイナー社員にUXデザインの視点・プロセスをインストール

石井 株式会社コンセントは、東京都渋谷区恵比寿に拠点を構え、従業員数241名、創業50年以上の老舗のデザイン会社です。サービスデザインの視点と技術を通じて、企業や行政の組織デザイン、戦略策定、ブランディング、実行まで一貫してサポートしています。

近年はSMBCグループ企業のプロジェクトを支援させていただく機会も多く、私は株式会社三井住友銀行様、三井住友カード株式会社様、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社様とのお仕事で統括プロジェクトマネージャーを務めています。

本日はSMBCコンシューマーファイナンスさんとの取り組みから、“デザインチーム”を置かずにUX(ユーザー体験)を最大化する協業アプローチについてご紹介します。

武井 SMBCコンシューマーファイナンスは三井住友銀行グループの一員で、「プロミス」というサービスブランドの下、個人のお客様向けのローンなどを取り扱っています。

私の部署名にはITが付いていますがシステム部門ではなく、デジタル化の推進およびUX企画を策定し、会社全体に根付かせ、開発に至る手前までを担うユーザー部門です。

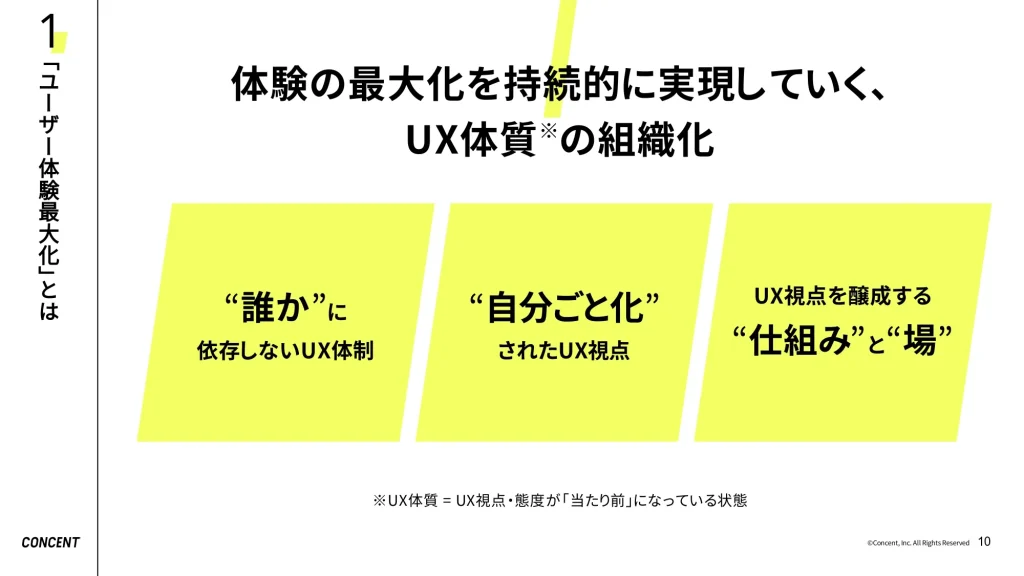

石井 SMBCコンシューマーファイナンスさんと私たちの取り組みは「UX体質の組織化」という表現が分かりやすいと思います。当社ではクライアント企業のサービスのUX改善も支援していますが、サービスをリリースするときだけではなく、その後もUXの最大化を目指し持続的に成長させ続けるには、クライアントの組織がUXの品質を維持・向上させ続ける体質になっていることが重要と考えます。

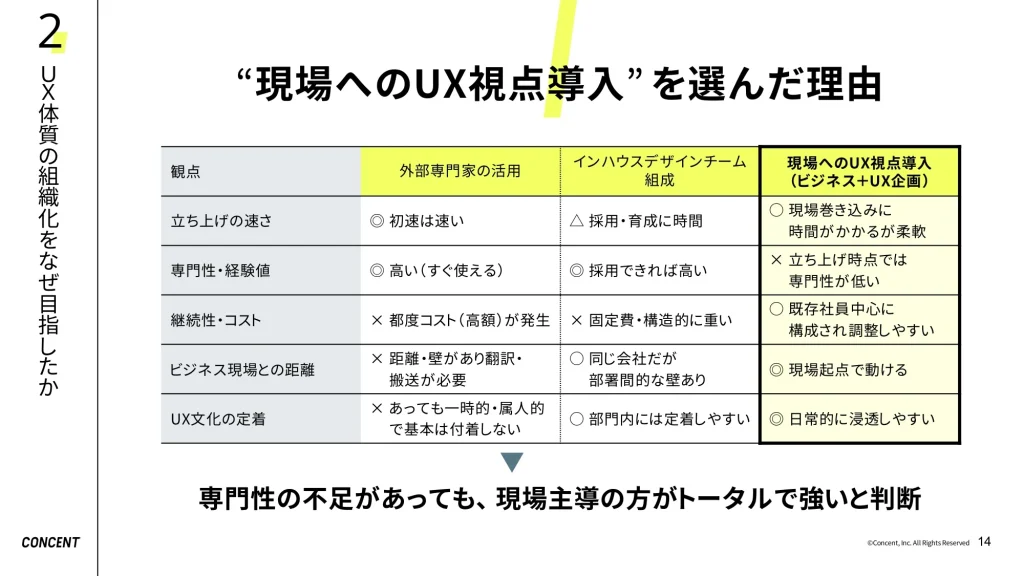

武井 企業の組織へのデザイン導入には、「外部専門家の活用」「インハウスデザインチーム組成」「現場へのUX視点導入」の3つのアプローチが考えられます。かつてデザインは最後の仕上げで装飾することを求められました。しかし今は企画の最初の段階からユーザーにどう使ってもらうのかを意識し、画面の設計やシステムの機能に反映していきます。

このようなデザイン環境の変化も踏まえると、3番目のアプローチの現場、つまりデザインの専門教育は受けていないものの、ビジネス視点を持った社員に、UXデザインの視点・プロセスをインストールする方法がトータルでは強いと判断し採用しました。立ち上げ時は巻き込みに時間がかかり専門性も低いものの、ビジネス現場との距離が近く、自分たちの力で考えて動ける体制にしました。ゆっくりでもいいので育てていき、続けられる組織にしたかったのです。

UX体質の組織化に向けた3つのポイント

石井 現場主導のUX体質の組織化には、「“誰か”に依存しないUX体制」「“自分ごと化”されたUX視点」「UX視点を醸成する“仕組み”と“場”」の3つがポイントとなります。

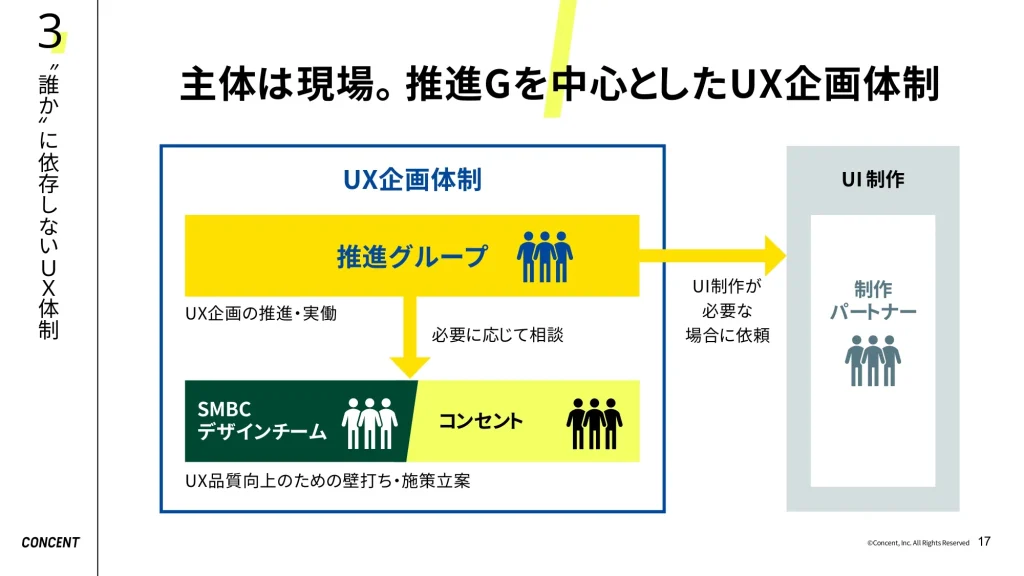

まず、1つ目の「“誰か”に依存しないUX体制」についてです。UX体制の主体は現場ということで、UX企画の推進・実働の中心はSMBCコンシューマーファイナンスさんの推進グループと明確化しました。SMBCデザインチームや当社は、UX品質向上へのフィードバックや施策立案などの相談相手という位置づけです。UI制作については専門技術が必要な領域のため外部の制作パートナーに依頼しますが、「UIがどうあるべきか」を考える主体はあくまで推進グループ、という体制になっています。

武井 UX向上の企画やデザインを考え、手を動かすのは私たち社員です。「教えてもらう」という構造では、どうしても「答え」を求めてしまいます。そのため「問いを“誰か”に預けない」「“育ち”を後押しする」をキーワードに、コンセントさんにはあくまでUX企画の品質を上げたりプロとしての視野を広げたりするためのレビューや、現場社員が自律的に成長できる土壌づくりの支援をお願いしました。

石井 ただし、誰かに依存しないと宣言しても、UXを自分ごと化できていなければそもそものUX企画体制が成立しません。2つ目のポイントの「“自分ごと化”されたUX視点」とは、企業の現場におけるUX視点・マインドの素地づくりといえるでしょう。

武井 UXはユーザーの感性に触れる仕事です。私は毎週の朝会でメンバーに対し、「とにかく経験を増やす」ことを強く伝えています。経験は、新しいことを見聞きしたりマイノリティな環境に身を置いたりすることなど、仕事に限らずなんでもいいんです。そうした経験の積み重ねが自分の感性を豊かにし、結果的に仕事の糧になっていきます。

同時に、雑談でもいいので「人と話すこと」も強調しています。声に出して話し、相手の話を聞くことで、何かを感じたり考えたりすることになり、頭も身体も活性化されます。新たな価値観に気づき、何かしらの化学反応のもとになる。そうした「感じる→話す→気づく」を繰り返すうち、それらがつながり、「UX企画は決して難しい他人事の技ではなく、自分の感覚をフルに活用して磨いていけばいいものなんだ」と理解して実践できるようになっていきました。

またUXには明快な正解がないので、やってみるしかないと考えています。そのため部長でも新人でも議論に加わり、上下関係なく「問い」をぶつけ合う「わさわさレビュー」を徹底しています。案件が生煮えの状態でもよく討議しています。私のことは肩書きではなく「さん」付けで呼んでもらうようにしているのも、立場に関わらず意見を交わし合える文化に一役かっているかもしれません。こうすることで、打ち合わせの場が上席の承諾を得たり指導されたりする場ではなく、「自分が話していい場」という認識になっていきました。私から促さずとも社員が自発的に「この件に関して私はこう思う」など意見を出してくれるのを聞いたときに、「UXが自分ごと化されてきている」ことを感じました。「話せる→聞いてもらえた→だから自分で動いてみよう」という循環が生まれ、UXは自分の仕事へと変わっていったんです。

自走するチームづくりのための育成施策

石井 そうした素地に対してさらに品質や成長スピードの向上に向けて進めていったのが、3つ目のポイントの「UX視点を醸成する“仕組み”と“場”」の整備です。

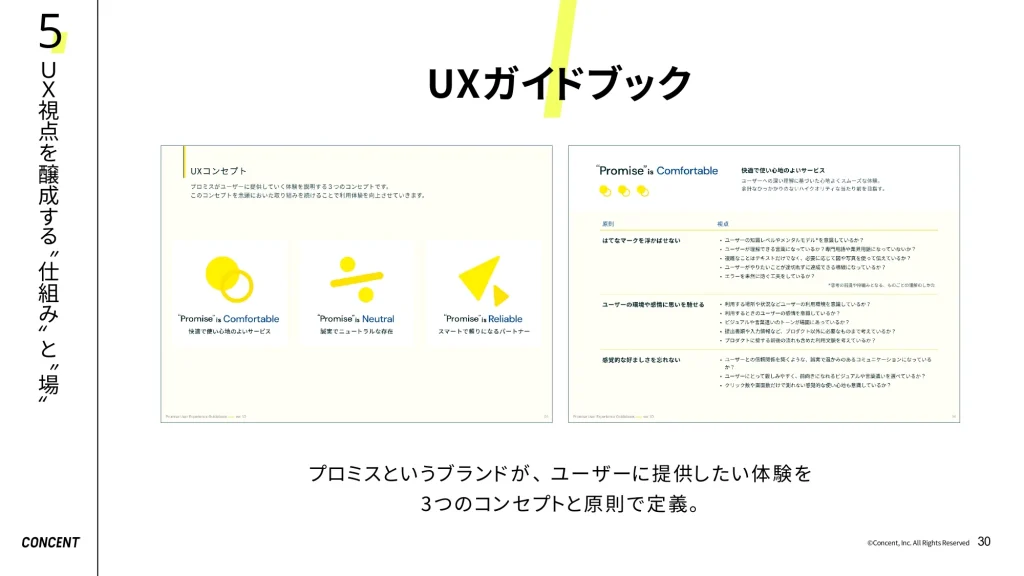

まずみんなが大事にしたいものを整えるため、「UXガイドブック」をつくりました。先ほど武井さんからお伝えしたように、UXは正解がない世界です。そのためUXガイドブックは守るべきルールではなく、迷ったときに参照する「拠りどころ」という位置づけとしています。現場社員の皆さんが主体となり共に考えながら、「自分たちが目指したいUXの形とは何か」を言語化していきました。

UXガイドブックという共通言語が整理されたことで、企画やデザインの迷いやぶれが減って判断が早くなり、UX検討の質がそろうようになりました。目指すUXの方向性が言葉で共有されているので、新しいメンバーの立ち上がりが早くなったのも成果です。

またUX視点と技術を身に付ける場として、各メンバーの課題や成熟度に応じた様々な施策を実施しています。例えば、私たち専門家が1on1で現場社員の方にチューターとして伴走し不足を補う「個別レビュー」や、複数の専門家から多角的な観点を“浴びる”ことで視野を広げる「デザイン相談」などです。

ここでも「答え」を教えるのではなく、本人主体で考えられるように「視点・プロセス・判断の軸」をフィードバックすることを大切にしています。またそうした個別施策を重ねる中で見えてきた共通課題については、実務に近い形での研修を行い、体系的にUXの知識を学び土台づくりとなる場も設計しています。

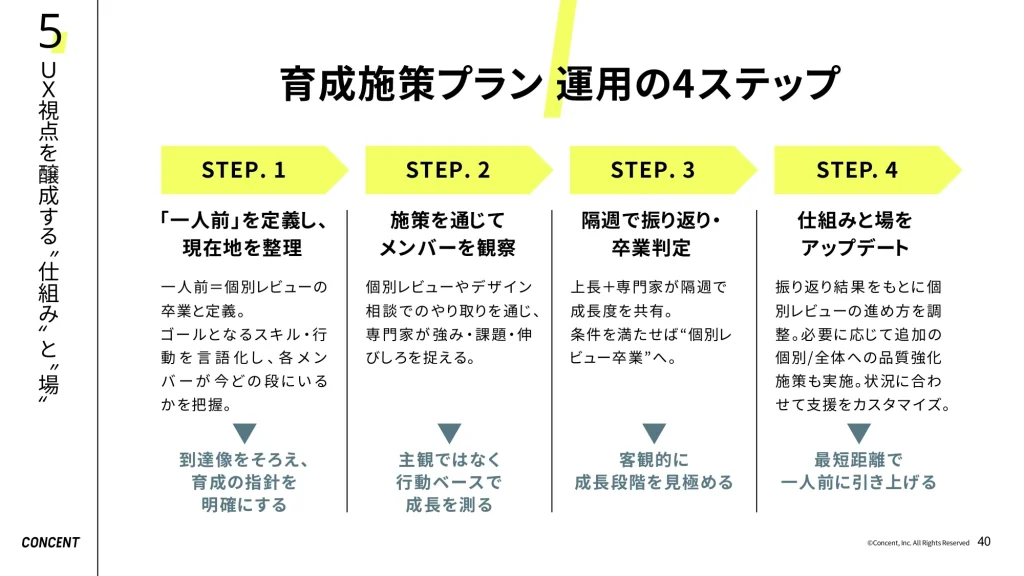

これら育成施策については効果測定をしてさらに磨いていくために、次の4つのステップで実践していきました。

STEP. 1 「一人前」を定義し、現在地を整理 → 到達像をそろえ、育成の指針を明確にする

STEP. 2 施策を通じてメンバーを観察 → 主観ではなく行動ベースで成長を測る

STEP. 3 隔週で振り返り・卒業判定 → 客観的に成長段階を見極める

STEP. 4 仕組みと場をアップデート → 最短距離で一人前に引き上げる

UX視点が「当たり前」となる組織体質が鍵

石井 体験価値を磨き続けるには、UX視点が「当たり前」になった組織体質が不可欠です。その実装手段として、外部委託やインハウス体制に加えて、本日ご紹介したような「現場へのUX視点導入 × デザインパートナー伴走」という第3のアプローチも有効ではと考えています。

武井 ここまで述べた様々な取り組みがうまくいくかはまだ分かりません。金融の世界で私自身が30年かけてようやくもつことができたものを、少しでも多くの仲間たちに伝えていければと思い取り組んでいます。誰かが何かを始めるきっかけとなったら嬉しいです。

- 【本記事に関するお問い合わせ先】

- 株式会社コンセント

https://www.concentinc.jp/

E-mail: https://www.concentinc.jp/contact/