譲渡制限特約付債権譲渡に関する改正

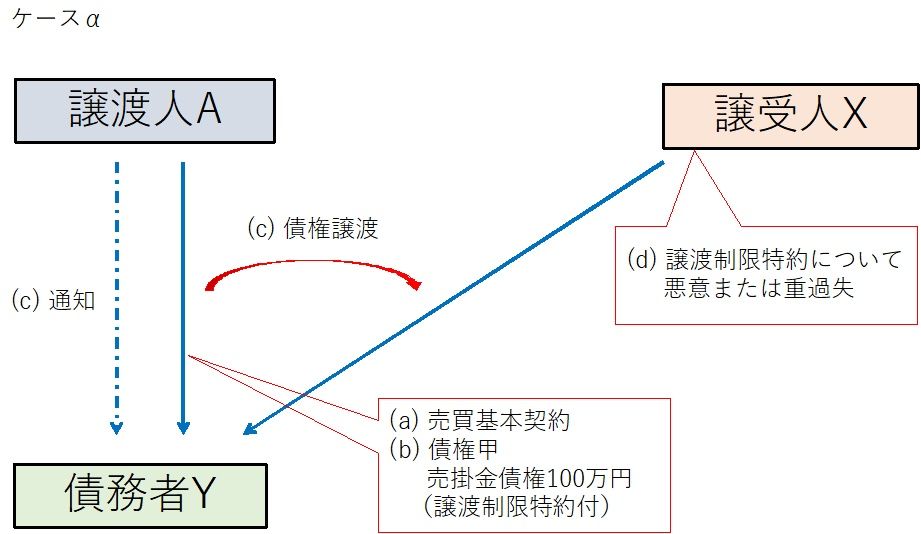

以下では、次のケース(以下「ケースα」という。)を用いて説明する。

- (a)譲渡人Aと債務者Yは、Aを売主、Yを買主とする売買基本契約を締結した。この基本契約には、同契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、承継させてはならない旨の特約(「譲渡制限特約」)がある。

- (b)譲渡人Aは、債務者Yに対し、上記基本契約に基づいて金100万円の支払いを求めることのできる売掛金債権(「債権甲」)を取得した。

- (c)譲渡人Aは、譲受人Xに対して、債権甲を譲渡し、Yに対して債権譲渡通知をした。

- (d)譲受人Xは、債権甲に譲渡制限特約があることを知っていた【知らなかったが、重過失があったでも可】。

債権法改正前の取扱いと改正の理由

現行法の下では、ケースαにおいて、AのXに対する債権譲渡は無効とされる(現行民法466条2項)。ただし、譲渡の無効を主張できるのは、「同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有する」者に限られており、誰でも主張できるわけではない(最判平成21年3月27日民集第63巻3号449頁)。

一方で、ケースαと異なり、Xが譲渡制限特約を知らず重過失もない場合には、AのXに対する債権譲渡は有効とされる。

そのため、譲渡制限特約付き債権の譲渡の効力は、場合によって無効となったり有効となったりすることになり、法律関係が不透明な状況となっていた。しかしながら、このような状況については、売掛金債権等を利用(譲渡担保等)することにより利用する資金調達(いわゆるABL等)の支障になっているとの指摘があった(部会資料74A・3~4頁)。

改正においては、譲渡制限特約付き債権の譲渡も有効とされた(民法466条2項)。これにより、譲渡制限特約付きの債権を利用した資金調達が容易になることが期待されている。

譲渡制限特約付き債権譲渡の効力

債権法改正により、譲渡制限特約付き債権の譲渡も有効とされ(民法466条2項)、ケースαにおいて、Xは債権甲を譲渡により取得し、対抗要件を備えることができる。これにより、Aは、Xに対して、債権甲を売却して代金を受け取る方法や、債権甲を譲渡担保に供して融資を受けるなど、債権甲を利用した資金調達を図ることができるようになる。

では、譲渡制限特約は全く意味がなくなるかというとそうではない。改正法は、譲渡制限特約の目的を「弁済の相手方を固定することによる債務者の利益」と整理した上で(部会資料37・3頁など)、このような債務者の利益を保護しつつ、譲受人の権利を保護するための規定を置いている。以下では、ケースαを用いて、YとXがそれぞれどのような対応取れるかを説明する。

債務者Yの取り得る対応

ケースαでは、AからXへの債権甲の譲渡は有効である。しかし、Xが譲渡制限特約について知っていることから、Xの債権甲に基づく請求に対し、XではなくAに弁済することにより債権甲を消滅させることができる(民法466条3項)。

Yは、供託をすることもできる(民法466条の2)。このとき、YはXが債権甲の譲渡制限特約について知っていたか(知らないことに重過失があったか)について調査する必要はない。譲渡制限特約付きである債権甲が譲渡されれば、当然に供託できる。

Xが譲渡制限特約について知っていたかどうか、重過失があるかどうかが明らかでないケースも多いことを考えると、Yのファーストチョイスは供託になると思われる。

供託した場合、Yは直ちにAとXに通知をしなければならない(民法466条の2第2項)。通知を怠った場合でも、供託が無効になるわけではなく、YがXやAに対して通知義務違反に基づく損害賠償義務を負うと説明されている(第192回国会法務委員会 第16号 小川政府参考人の答弁)。Yが供託した場合、Xは、還付を受けることができる(民法466条の2第3項)。

債権者Xの取り得る対応

Yが履行を拒絶したが、Aに弁済せず供託もしない場合、Xは何ができるか。この場合、Xは相当の期間を定めて「Aに弁済するように」とYに求めることができる。そして、Xの求めにもかかわらず、Yが何もしないまま相当の期間が経過した場合、Yは、Xからの「Xに支払うように」との請求を拒絶できなくなる(民法466条4項)。

譲渡人Aが破産した場合の取扱い

ケースαにおいて、Aによる債権譲渡通知後にAが破産した場合、YがAの破産管財人に弁済してしまうと、Xの金銭引渡請求権は財団債権として優先的に保護されるが、だとしてもなお、Xが全額回収できないおそれが残り、そのことがAの資金調達の支障となり得るとの指摘がある(部会資料78B・10頁)。

そこで、改正法では、XはYに供託を行うよう請求できることとされた(民法466条の3第1項)。供託された金銭については、民法466条の2第3項が適用され、Xしか還付を受けられないので、これにより、Xは破産手続の外で弁済を受けることができるようになる。

預貯金債権の例外

預貯金債権は、預入れや払戻しによりその金額が増減するという特殊性があるため、譲渡後さらに預入れ・払戻しがあると、金融機関が取扱いに迷うことになる。そうすると、金融機関の多大な負担となるだけでなく、払戻業務の遅延により顧客にも不利益が生じ、預貯金業務に支障が出る(部会資料81-3・3~4頁)。

そこで、このような事態を回避するため、預貯金債権の譲渡については、改正前と同様に、譲受人が譲渡制限特約について知っていた(または知らなかったことに重過失があった)場合、債権譲渡自体が無効となる扱いとされた(民法465条の5)。預貯金債権について、一般に譲渡制限特約があることについて「ひろく知られているところであって、このことは少なくとも銀行取引につき経験のある者にとつては周知の事柄に属する」とした最高裁判例(最判昭和48年7月19日民集27巻7号823頁)を前提にすると、預貯金債権の譲渡は原則無効なものとして取り扱われることになるだろう。

譲渡制限特約付き債権の譲渡と契約解除

ケースαにおいて、Aは債権甲をXに譲渡して資金調達を行う下地ができたわけだが、なお残る問題がある。それは、Yが譲渡制限特約違反を理由に、Aとの取引契約を解除してしまい、かえってAの経営に悪影響を与えないかという問題である。例えば、譲渡制限特約付き売掛金債権を譲渡担保に供して資金調達をしたところ、売掛金債権の発生原因となる継続的売買契約が解除されてしまい、Aの経営が悪くなる、というのでは、資金調達ができても意味がない。

この問題については、債務者の利益を図るための制度を民法の条文として定めているのであるから、そもそも債務不履行にならず解除権が発生しないとの解釈や、仮に解除権が発生するとしても解除権の行使が権利濫用に当たるとの解釈による対応が示唆されている(法務省民事局「民法(債権関係)の改正に関する説明資料 -重要な実質改正事項-」26頁、第192回国会 法務委員会 第12号小川政府参考人の答弁)。

内閣府規制改革推進会議投資等ワーキング・グループでも議論されており、今後も議論の動向を見守る必要があるだろう(第2回、第11回)。

将来債権譲渡に関する改正

将来債権譲渡に関する規定の新設

現行法には将来債権譲渡に関する条文はないが、判例において、将来債権の譲渡及び対抗要件具備が認められてきた(最判平成11年1月29日民集53巻1号151頁)。そして、将来債権譲渡の場合、債権が発生したときに譲受人が当然に債権を取得するものとされてきた(最判平成19年2月15日民集61巻1号243頁)。改正民法466条の6第1項と第2項は、これらの判例を明文化したものである。

将来債権譲渡後の譲渡制限特約

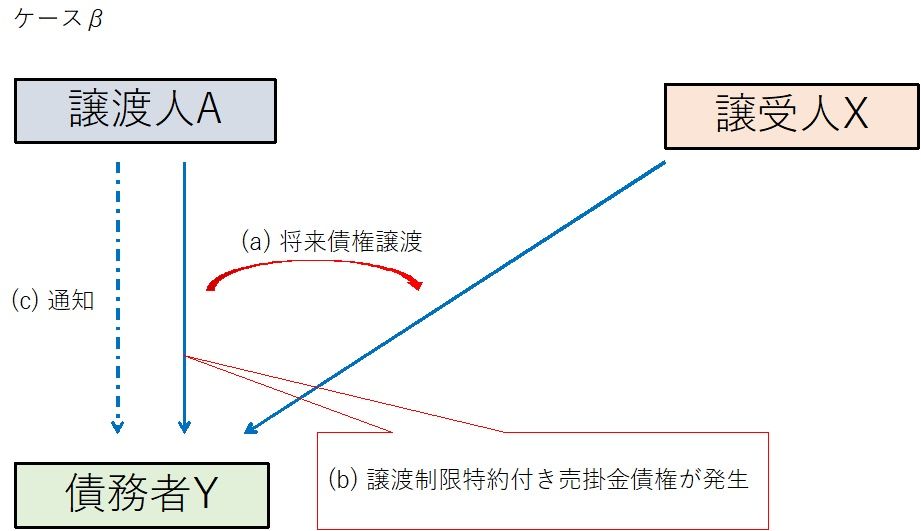

次のケース(以下「ケースβ」という。)を用いて説明する。

- (a)譲渡人Aは、譲受人Xに対し、将来債務者Yに対して取得する売掛金債権を譲渡した。この時点で、AとYの間に売掛金債権の譲渡を制限する特約はなかった。

- (b)その後、譲渡人AとYの間で、譲渡制限特約付きの売掛金債権が発生した。

ケースβでは、将来債権譲渡時には譲渡制限特約がなかったが、その後、譲渡制限特約が付されている。この場合に、将来債権譲渡時に譲渡制限特約なしで将来債権を取得した譲受人Xの「譲渡制限特約がない債権を取得した」という期待と、譲渡制限特約を付すことによる債務者Yの利益の調整が必要となる。

この問題については、現行法には定めがなく、東京地判平成24年10月4日が、常に債権譲渡が無効となるような判断を示していたが、確立した解釈はなかった。

そこで、債権法改正により規定が新設された。ケースβでいうと、(c)AがYに対して債権譲渡通知をした時(以下「債務者対抗要件具備時期」という。)が(b)より前であればXは譲渡制限特約につき知っていたものとみなすというルールである(民法466条の6第3項)。債務者対抗要件具備時期が(b)より後であり、Xが譲渡制限特約について知っていたものとみなされる場合、YはXからの請求を拒絶でき、Aに対して弁済できる(民法466条3項)。これに対し、債務者対抗要件具備時期が(b)より前である場合、Yは譲渡制限特約をXに対抗できず、Xに履行しなければならないことになる(部会資料74A・9頁)。

なお、法制審議会では、預貯金債権を将来債権として譲渡すると、預貯金債権が譲渡できてしまうのではないかとの疑問が呈されたが、この点は、譲渡制限特約付き将来債権の譲渡として捉え、民法466条2項の適用により判断されるべきとの見解が示されている(議事録83回・57頁[鎌田部会長発言])。この見解によれば、預貯金債権については、民法466条の6第3項は適用されないことになる。

債権譲渡時における債務者の抗弁に関する改正、相殺権に関する規定の新設

債権譲渡がなされたが、実は債務者が既に譲渡人に弁済済みだった場合や契約解除により債権が消滅していた場合、債務者は本来であれば譲渡人に対して支払いを拒めたはずである(このような債務者の言い分を「抗弁」という。)。

抗弁となる事情はそれが生じた時点が重要である。例えば、債権譲渡通知を受けたあと、債務者が譲渡人に弁済しても原則として抗弁にはならない。どの時点までに生じた事情であれば債務者が譲受人に抗弁として主張できるか(裏からいうと、どの時点以降に生じた事情は抗弁とならないか)について、民法は、債務者対抗要件具備時を原則的な基準とし(民法468条1項)、譲渡制限特約付き債権譲渡の場合について例外を定めている(民法468条2項)。

なお、現行法においては、「債務者が異議をとどめないで承諾した場合には、本来であれば主張できた抗弁を譲受人に主張できなくなる」とのルール(原行民法468条1項)があったが、債権法改正では、債務者がそのようなルールを知らないまま異議をとどめずに単に承諾してしまうことにより受ける不利益を考慮して、同ルールは削除された。改正法の下で、譲受人が、譲渡人に対する抗弁の主張を受けないという効果を得るためには、債務者に抗弁を放棄する意思表示をしてもらう必要がある。

では、債務者が譲渡人に対する債権による相殺を主張するケースはどうか。相殺は、相殺権を行使できる時期(民法505条1項)より前の時点から債務者が相殺を期待するのが通常であるため、そのような期待を保護するための調整が必要となる。

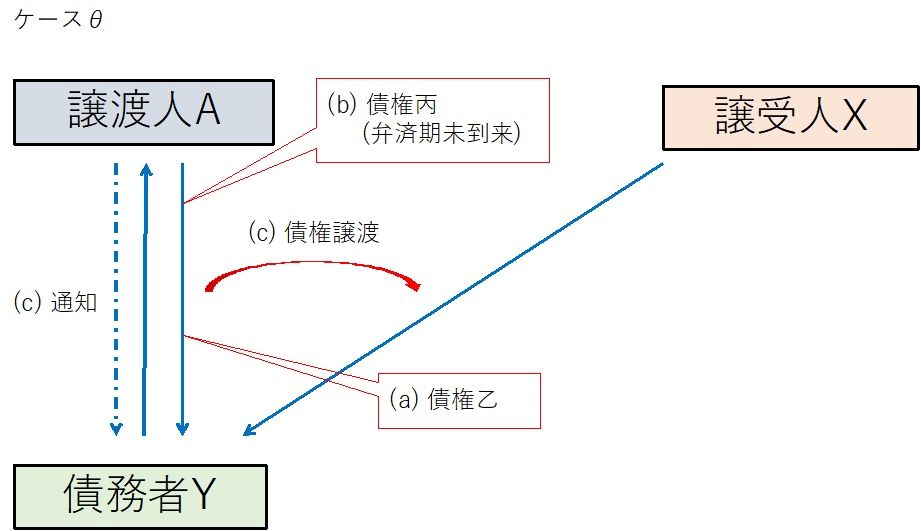

以下では、次のケース(以下「ケースθ」という。)を用いて説明する。

- (a)譲渡人Aは、債務者Yに対して、債権乙を有している。

- (b)債務者Yは、譲渡人Aに対して、債権丙を取得した。債権丙の弁済期はまだ到来していないが、到来したら債権丙と債権乙を相殺したいとYは考えている。

- (c)譲渡人Aは、譲受人Xに債権乙を譲渡し、債務者Yに対して債権譲渡通知をした。

- (d)譲受人Xは、債務者Yに対して、譲り受けた債権乙の履行を求めた。

ケースθについて、現行法の下では、判例上、YはXに対し、債権丙による相殺を対抗できるとしていた(最判昭和50年12月8日民集29巻11号1864頁)。Yの相殺に対する合理的な期待を保護するものとされている。

債権法改正では、この点について明文規定が置かれた(民法469条1項)。債務者対抗要件具備時期前に取得した債権であれば相殺できるというルールであり、ケースθでいうと、(b)と(c)の順序が入れ替わった場合、Yは債権丙による相殺をXに主張できないことになる。

また、債権法改正では、上記判例が及んでいなかった点にまで相殺ができる範囲が拡張され、債務者Yの相殺に対する合理的期待の保護が図られている。

1つ目は、対抗要件具備時期より「前の原因」によって、対抗要件具備時期後にYが取得した債権による相殺である(民法469条2項1号)。

例えば、債権丙が保証委託契約に基づく事後求償権であり、保証委託契約は(c)より前だが、求償権が(c)より後に発生したというケースが該当し得る。このような相殺できる範囲の拡張は、差押えと相殺に関する民法511条の改正と歩調を合わせるものであり(部会資料74A・14頁)、その趣旨は、破産法における相殺権と同程度の相殺権の保護を実現しようとしたものである。

2つ目は、債権乙と債権丙が同一の契約に基づいて生じている場合の相殺である(民法469条2項2号)。既発生の債権については、民法469条1項1号で対応できるため、将来債権譲渡の場合に適用される規定である。

具体例として、債権乙が売買契約に基づく売買代金債権であり、債権丙が債権乙と同一の売買契約に関する目的物の瑕疵を理由とする損害賠償請求権である場合の相殺が考えられる(部会資料74A・15頁)。このような相殺できる範囲の拡張は、同一の契約により生じる債権についてYの相殺への期待を保護するとともに、AY間の継続的取引を維持し続けることへのインセンティブをYに与えることが、Aにとっても、将来債権譲渡による資金調達が容易になり、ひいては、事業活動の安定につながるメリットがあるというものであり、A及びYの双方の利益を考慮するものである(部会資料74A・14~15頁)。

経過措置

上記において解説した3点については、いずれも、施行日である平成32(2020)年4月1日以降に「債権譲渡の原因である法律行為」(債権譲渡契約のことと理解しておけばよい)がなされた場合に改正法が適用される(附則22条)。将来債権譲渡の場合は、将来債権の発生時期ではなく、譲渡契約の時期が基準となる。

言い換えると、平成32(2020)年3月31日までになされた債権譲渡契約、将来債権譲渡契約については、現行法により解決されることになる。

- 寄稿

-

和田倉門法律事務所加藤 伸樹 氏

弁護士